外八部-金刚功

预备式

这是万丈高楼之奠基石,对整部练功有相当重要的作用。

预备式包括形态和意念两个方面,缺一不可。

1.两脚并拢,身体直立,双手自然下垂置于身体两侧,目视前方。全身放松,心平气和,排除杂念,心静自然。(预-1 图. 略.)

2.左脚向左拉开,与肩同宽。两手五指并拢,稍用力(内劲),伸直。两臂伸直,两手向体侧略转,掌心向后稍斜,气机开始发动。(预-2 图. 略)

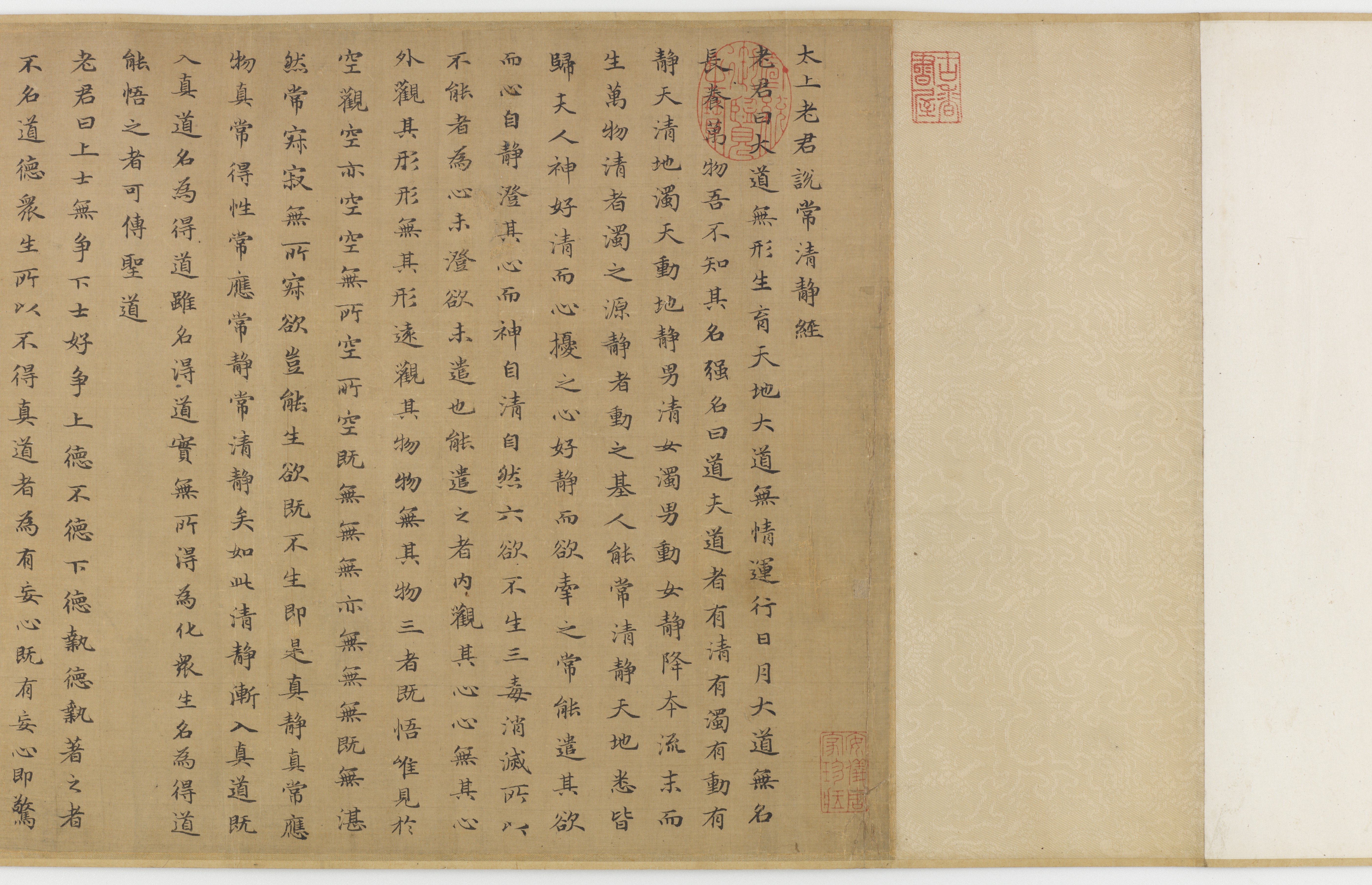

3.两手由体侧向上提至腰部掌仰平,指尖对肋 (预-3 图. 略) 。两手继续向前移至腹部,一手在脐上,一手在脐下,两手劳宫穴(握拳时,中 指尖指向处)处在一条直线,上下相对。气归中宫(心与肾中间处)。(预-4 图. 略)

第一部 双手插顶利三焦

功理:

三焦是上焦、中焦、下焦的合称。从部位和有关脏腑来说,上焦是指胸隔(胃上端,针灸穴位指鸠尾穴)以上部位,包括头、咽喉、上肢、心、肺等; 中焦是指胸膈以下至脐以上部位,包括肝、胆、脾、胃等内脏;下焦是指脐以下,包括腹部、腰部、膝部、下肢、肾、大肠、小肠、膀胱等(病理 生理的角度而言,有时下焦还包括肝、胆)。

人的元气发源于肾,借三焦的通道敷布全身,推动各脏腑组织的活动。上焦为雾,中焦如汇,下焦如渎。三焦有宣通气血津液,腐熟水谷、通调 水道之功能。

手少阳三焦经脉起于无名指端之“关冲穴”(无名指指甲外角一分处)交于足少阳胆经(丝竹空)后,与心包经相络。手腕和手指手三阴、手三阳的发 源处和归宿。本部功法使全身用内劲,反掌从头顶直插云霄,牵动了手三阴、手三阳、足三阴、足三阳,任督二脉和奇经八脉,达到利三焦,就使 头、五脏六腑、四肢的阴阳表里作了一次整体调整,为后面几部功打下基础。

功法:

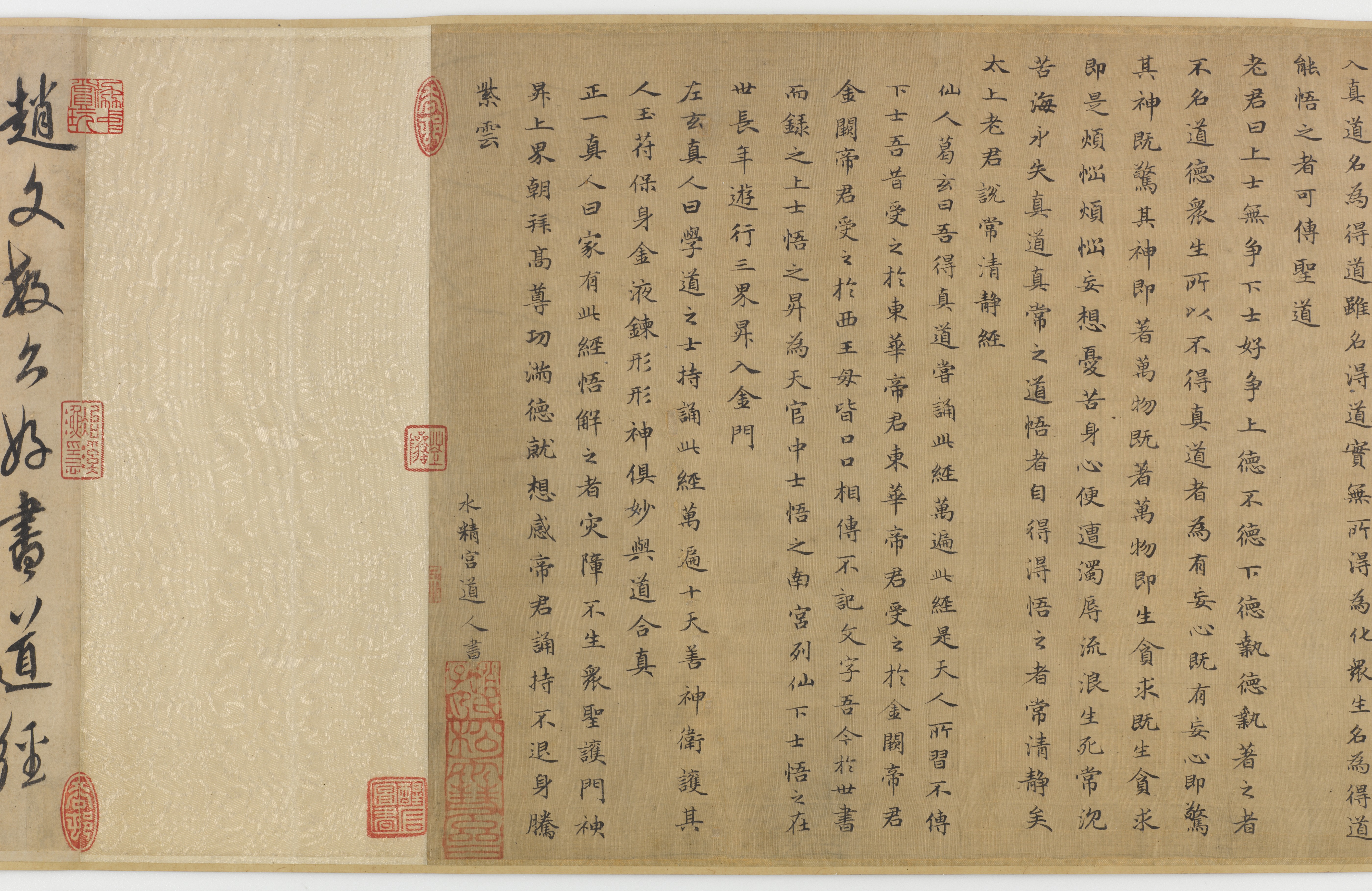

1.五指并拢,两手向下伸尽。(外 l-1 图. 略)然后,直臂向身体两侧渐举至肩平,掌心向下,稍停。(外 l-2 图. 略)默念“生”字,以助气上升。

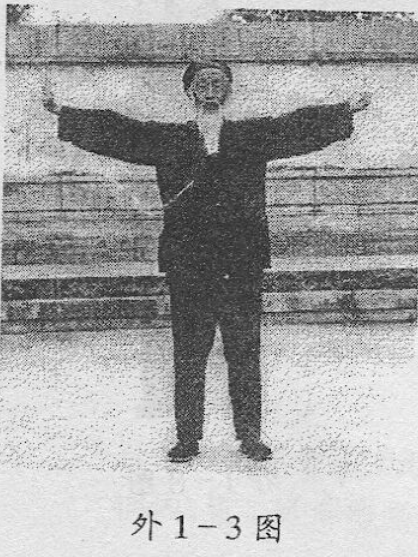

2.两手五指并拢,以腕为轴,用内劲向上成立掌,掌心向外。(外 1-3图. 略)。然后,曲肘,两手仰掌,向头顶百会穴(前后头发中点联线与两耳 尖联线的交会点)处相靠,中指尖相接,置于百会穴上方约两指宽外,稍停。(外 1-4 图. 略)默念“长”字,再助气长。

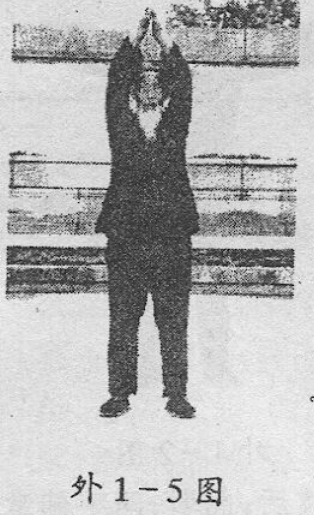

3.两手背直掌相靠,指尖向天,两臂用力,猛向天空插至直立;稍停。(外 1-5 图. 略)默念“化”字。

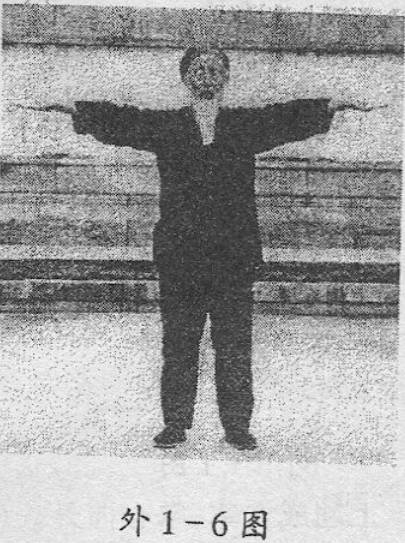

4.双手分开,两臂分别向体侧渐降至于肩平,掌心向下,稍停(外 1-6图. 略)默念“收”字。

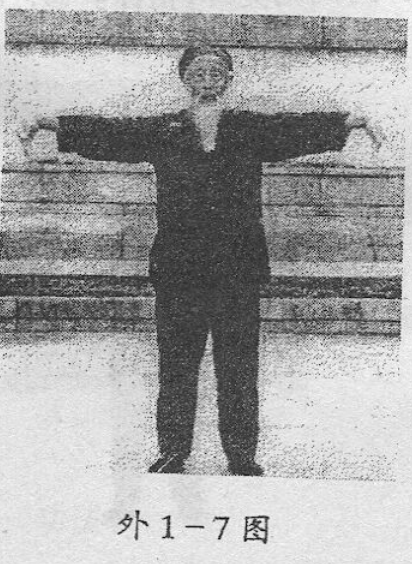

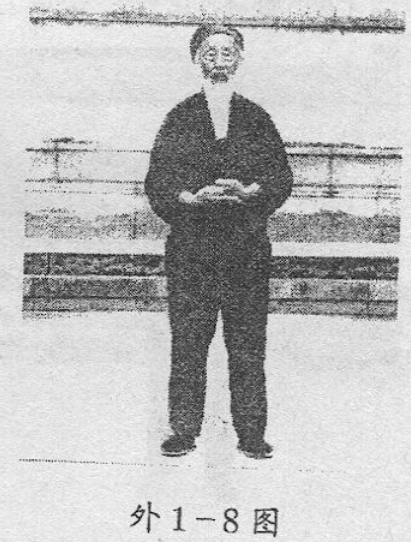

5.以手腕为轴,两臂向下构成垂掌掌心向内。(外 1-7 图. 略)然后,两臂向下搂抱至腹部,两手分开分别贴于脐部,稍停,(外 1-8 图. 略)默念“藏”字。

第二部 手足前后固肾腰

功理:

肾为先天之水,也是五脏六腑之本。主水,藏精,主纳气,生命门之火(人身元阴、元阳之气的所在),主骨生髓,同于脑。肾是主宰人体生殖、 生长、发育及维护水液代谢平衡的重要脏器,是人体生命得以继续呈现的能源动力,是心肾相交、水火既济、神体共融而长存的物质基础。本部功 法通过“手足前后”、弯腰、屈膝、按摩肾腰的习练以调理肾经、膀胱经,达到强肾壮腰之目的。

功法:

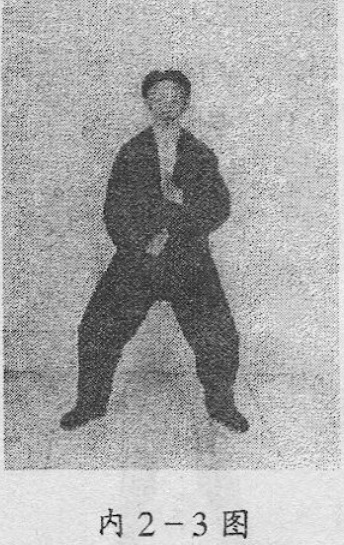

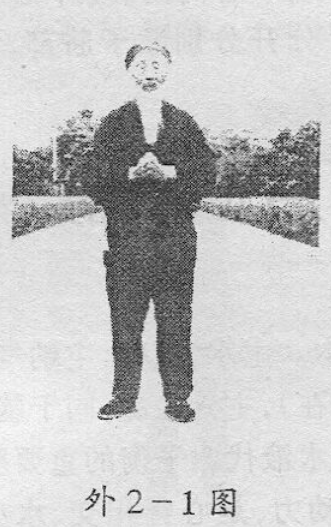

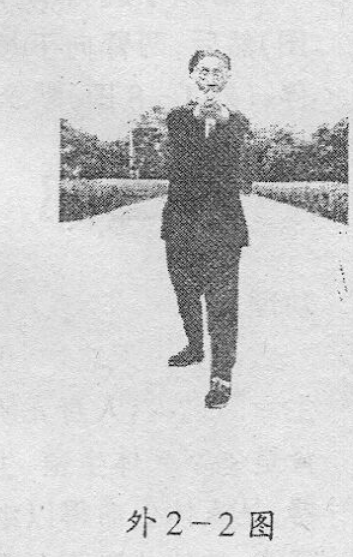

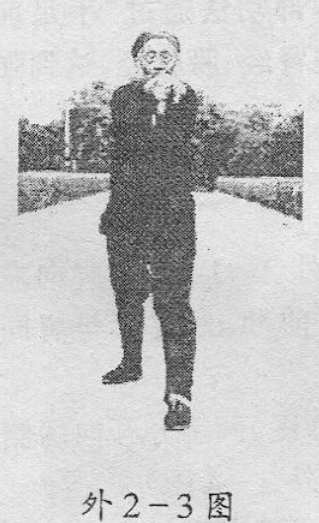

1.两手合掌(空心掌)置于胸前。(外 2-1 图. 略)左脚向左前方迈出一步,腿直身正。两手合掌向前冲出,直臂与肩同高,目视前方。(外 2-2 图. 略)。

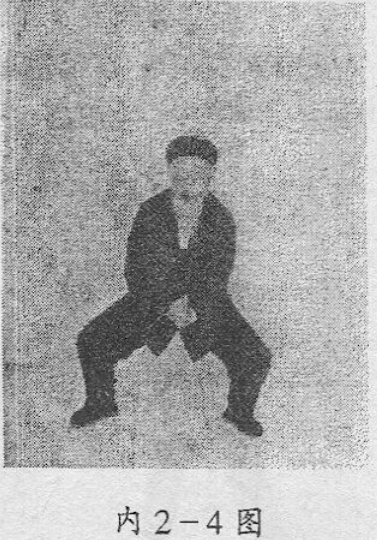

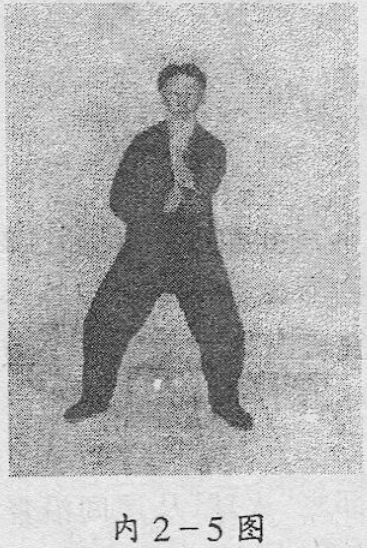

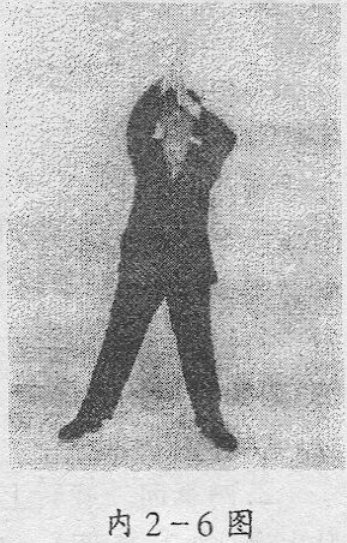

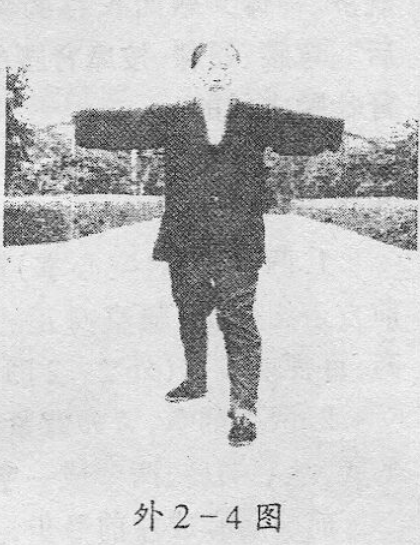

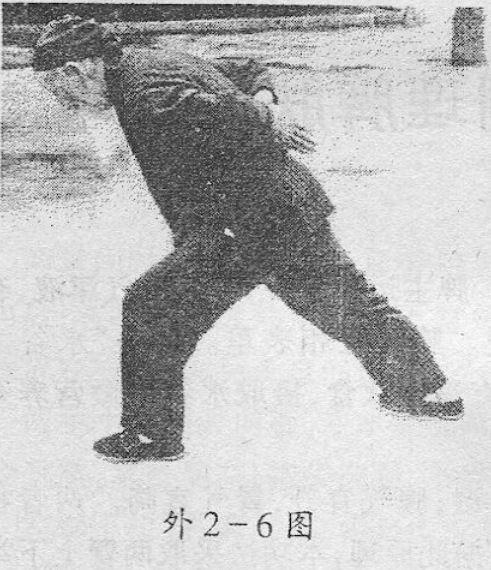

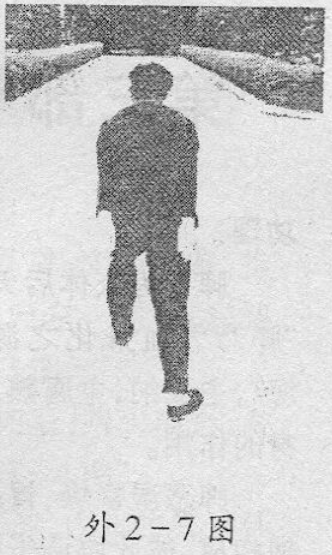

2.两手翻掌,背靠背紧贴。(外 2-3,图. 略)。两手分开向两侧平展,掌心向后,两臂成一字形,稍停。(外 2-4 图. 略) 。前腿屈膝成左前弓步,身体前倾(但不要弯腰勾头),目视前方;同时,两手直壁向后搂抱至尾椎部,合掌,稍停。(外 2-5 图. 略)。合掌用力尽量往腰部上提 (外 2-6 图. 略) 。合掌分开,掌心向内,置于脊椎两侧徐徐下推至两臂伸直。(外 2-7 图. 略)

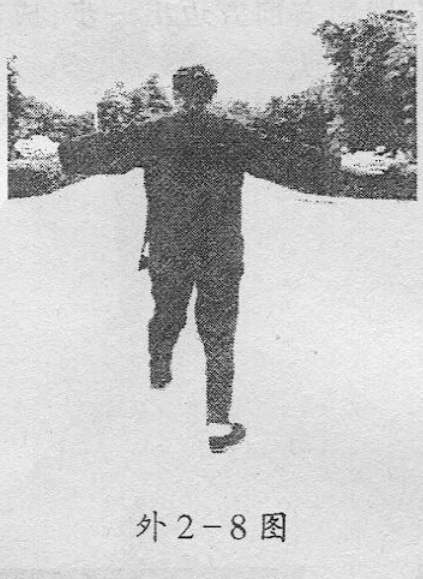

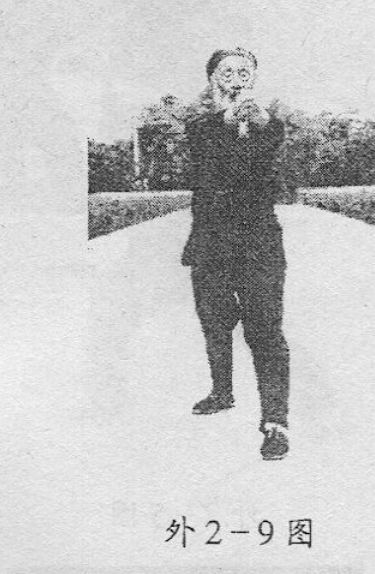

3.两手由两侧分��别斜向上提,掌心渐转向前,至两臂直平一字形与肩同高;同时,前腿也渐蹬直,稍停 (外 2-8 图. 略) 。两手直臂向前搂抱,合 掌,臂与肩平,稍停 (外 2-9 图. 略) 。两手合掌收回胸前,左腿收回,两脚分开与肩同宽,自然站立。稍停后,换右腿向右前方迈出一步,成右弓步,动作同前。

4.左右腿动作完成后合为一次。重复多次。

第三部 调理脾肤需单举

功理:

脾胃为人体后天之本。脾主运化水谷,输布精气津液,有“脾乃气血升化之源”之说。脾胃互相表里。胃是“水谷之海”,主受纳,主腐熟水谷, 有消化饮食,摄取水谷精微营养全身的作用。脾恶湿喜燥,胃恶燥喜湿;脾气宜升,胃气宜降。两者相辅相成,彼此协调平衡。根据此原理,本功法采取两臂上下举按的动作,使阴降阳升,不断调理脾胃气之中和。又脾有大络穴,在人体腋窝下六寸,走向皮里肤外。本功法的双臂举按开合,能疏通大络穴,调理脾肤,消除风寒湿燥、血凝等疾病。

功法:

1.左弓举按

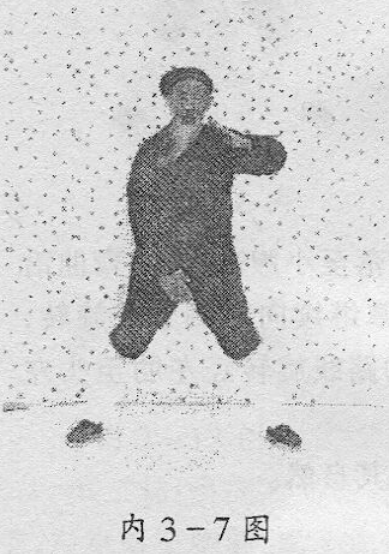

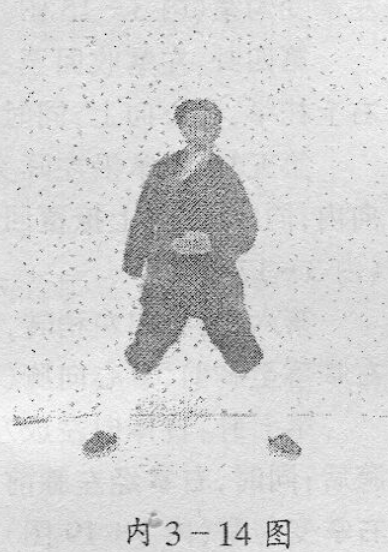

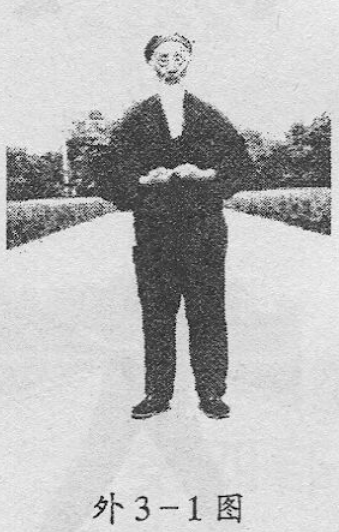

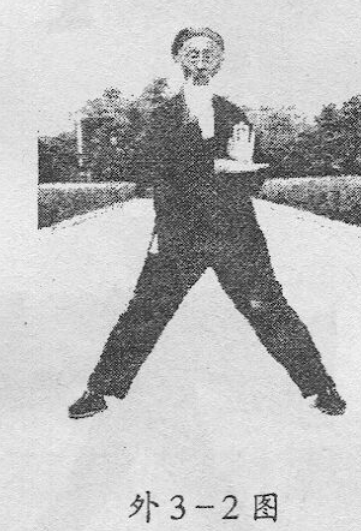

两掌变拳(前四指尽量内屈,拇指顶前四指指甲),两拳相对,掌心向上,置于脐上(外 3-1 图. 略)。左脚向左迈出一大步,双拳移至水移至左腰外侧。左拳变立掌,掌心向前;右掌变阴平常,掌心向下,掌背中部贴于左掌根(外 3-2 图. 略)。

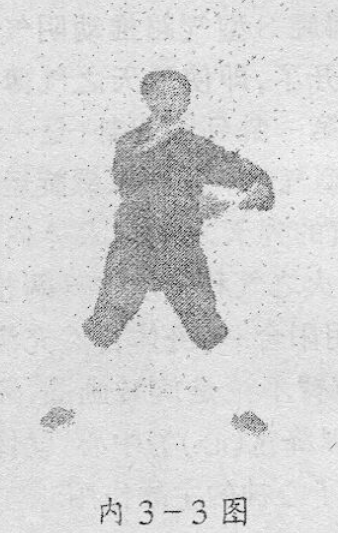

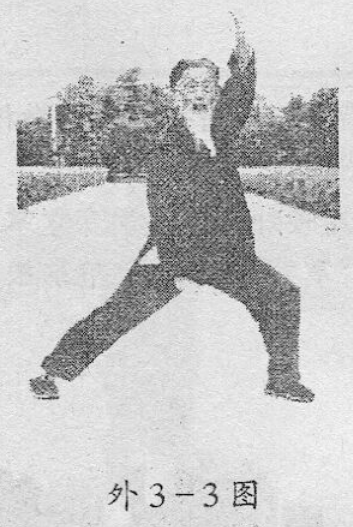

两掌同时动作:左掌经耳旁用力向上直举,变阳平掌,指尖向后;右掌从左腹外用力往下直按,指尖向左。同时,左腿屈膝成左弓步,头身正直向前,稍停 (外 3-3 图. 略) 。

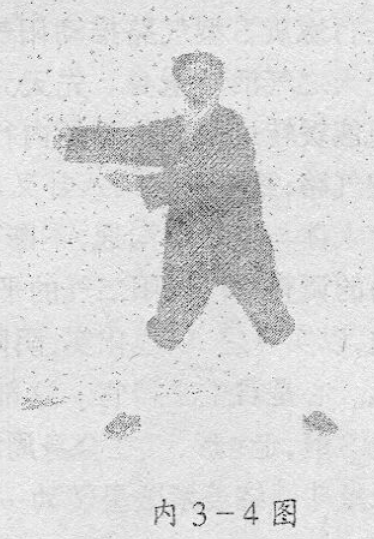

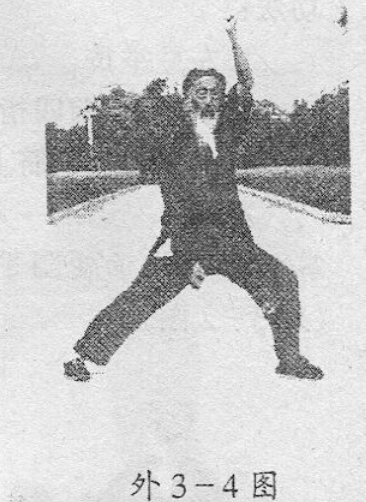

两手小臂同时内旋,左掌变立掌,掌心向右,指尖向天;右掌变垂掌,掌心向左,指尖向地,握拳 (外 3-4 图. 略) 。

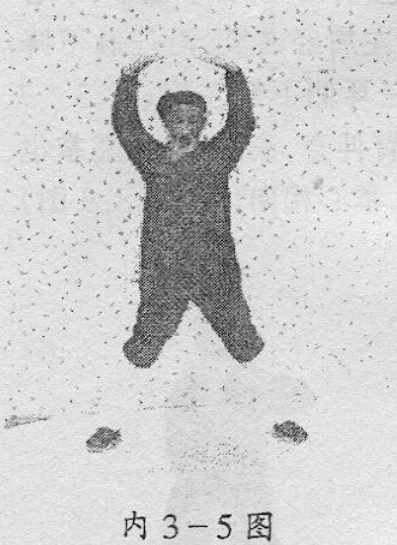

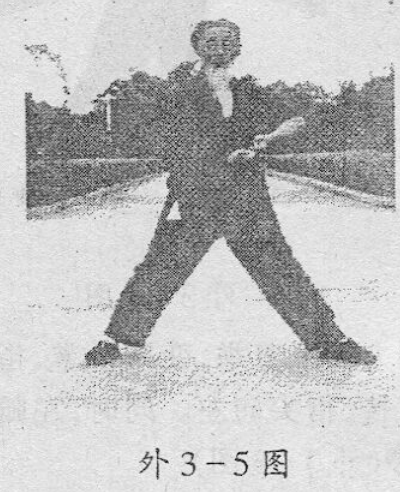

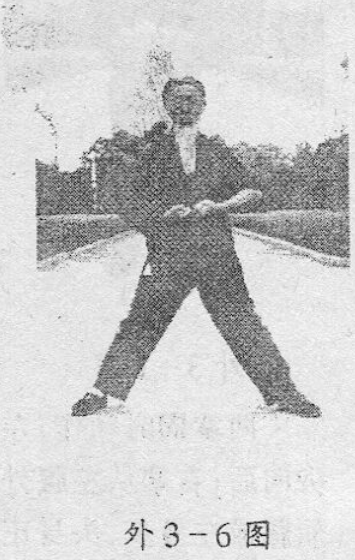

左拳下拉,右拳上提,相对于左乳下;同时,左脚蹬直,(外 3-5 图. 略)。双拳移至腹部。(外 3-6 图. 略)

2.右弓举按 :双拳移至右腰外侧……动作与前同,但方向相反。

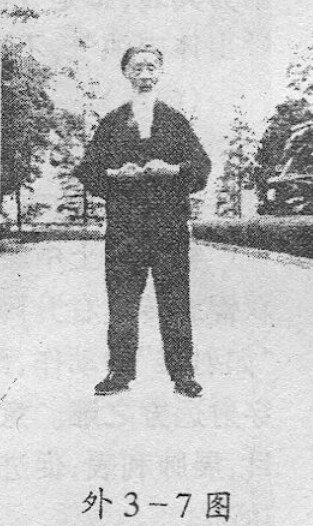

3.完成上述左右手举按动作,合为一次。重复多次。最后,左脚收回回 原式。

笫四部 左肝右肺如射雕

功理:

这里讲的“左肝右肺”,是指二脏器在五行八卦中所处的卦位。即肝属木,位于左边震卦位。不是指肝肺在人体脏腑中所处的实际位置。肝主藏血,主魂,主谋略。胆为其表,肝主疏泄,主筋,开窍于目。肝藏血并对全身血量分布起调节作用。《黄帝内经·素问》说:“人身之精华,皆上注于空窍。”又说:“魂昼寓于目,寓目而视;夜寓于肝,舍肝而梦。”

《素问·五脏生成论》说:“目受血而能视,足受血而能步,掌受血而能握,指受血而能摄。”肺主气,司呼吸,主宣发,肃降,外合皮毛,通调水道。大肠为其表,肺是气体交换场所,人体通过肺吸收自然界清风,呼出体内浊气,不断吐故纳新。

《内经》说:“肝为脾之主,肺为肝之主。”肝藏血、肺司气。血随气行,血是神志活动的物质基础。所以,有“神为气血之性”一说。气血充 盈,才能神志清晰,精神充沛。根据以上中医理论和“天人合一”的思想,本部功法采取双臂旋转左右升降,以调理肝、肺气的平衡和顺;同时,通过“如射雕”的动作,两目神光瞄准掌中的劳宫穴,意想箭从劳宫,穿��射远方之雕。意到气到,气到血到,血到力到,就能舒肝明目,展肺利表,促进全身气血畅通。

功法:

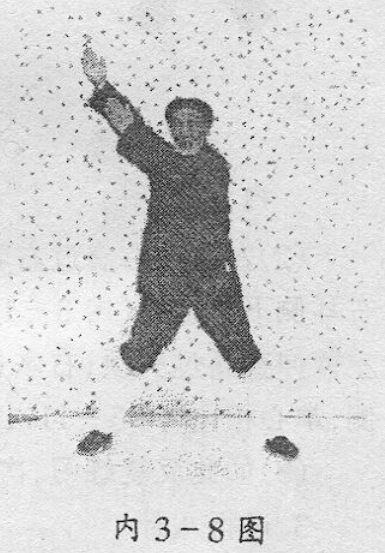

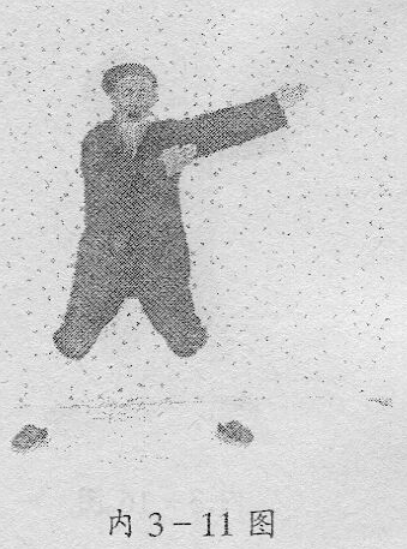

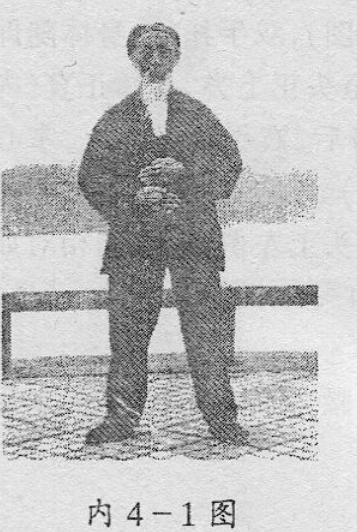

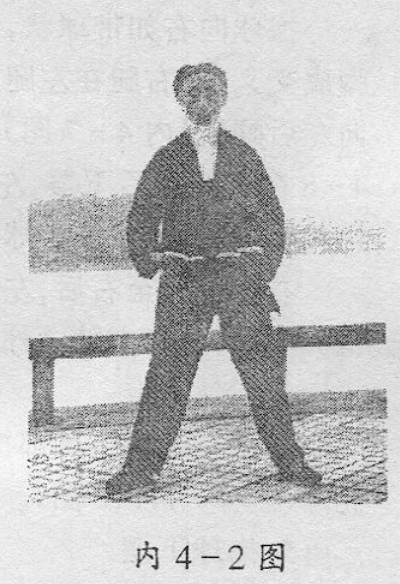

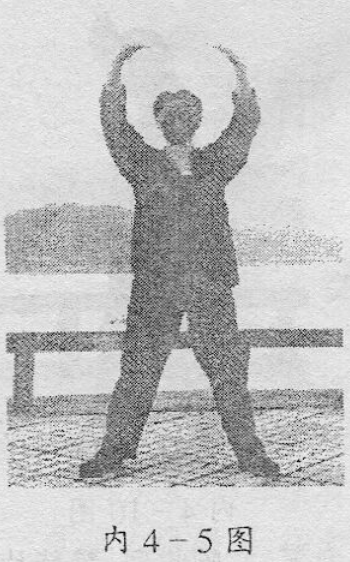

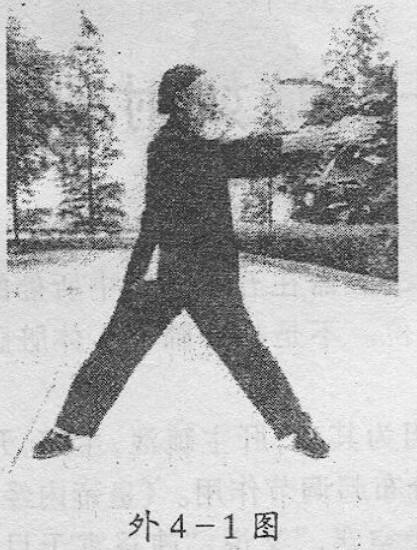

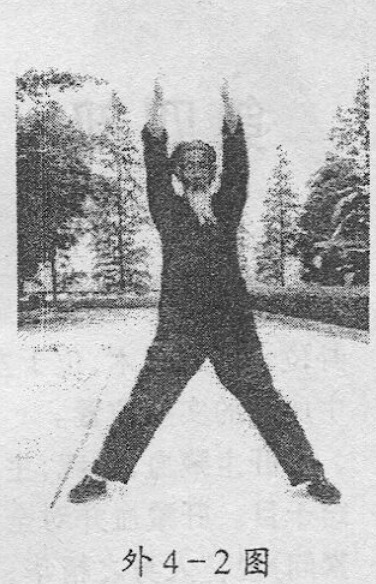

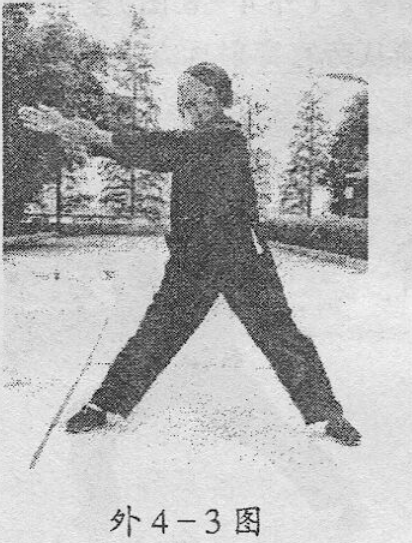

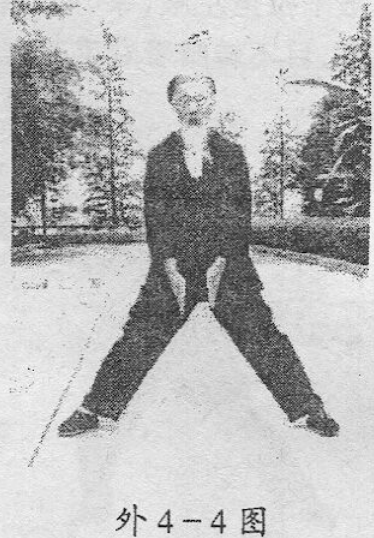

1.左弓射雕

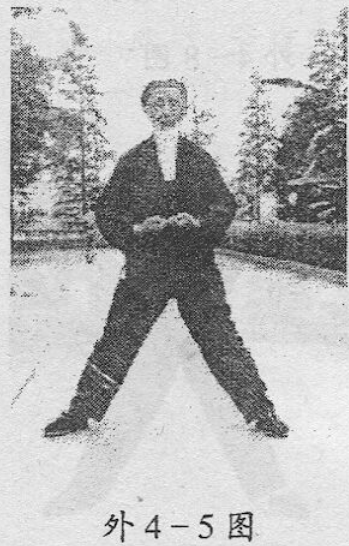

左脚向左迈开一大步,双拳变掌,掌心相对,两臂平行向左伸直,与肩同高,(外 4-1 图. 略)。不停地向上(外 4-2 图. 略)、向右(外 4-3 图. 略)、向下(外 4-4 图. 略)旋转两圈,在腹前下方稍停,两掌变拳相对上提到脐部。

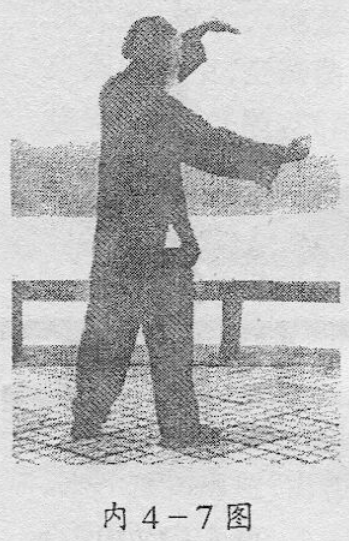

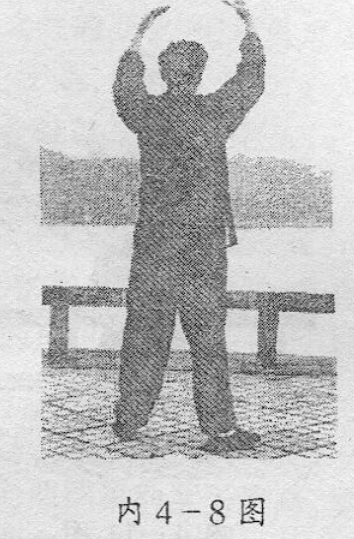

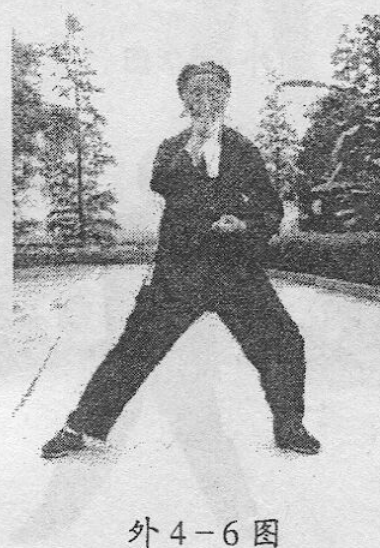

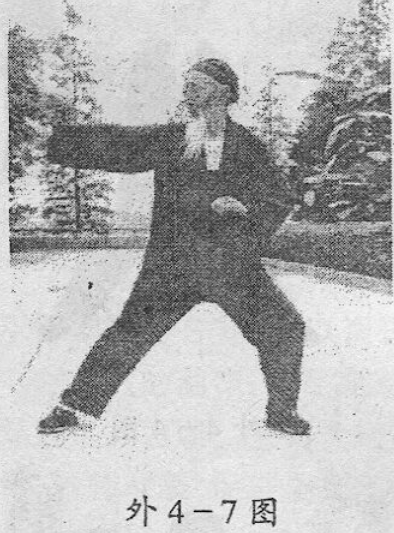

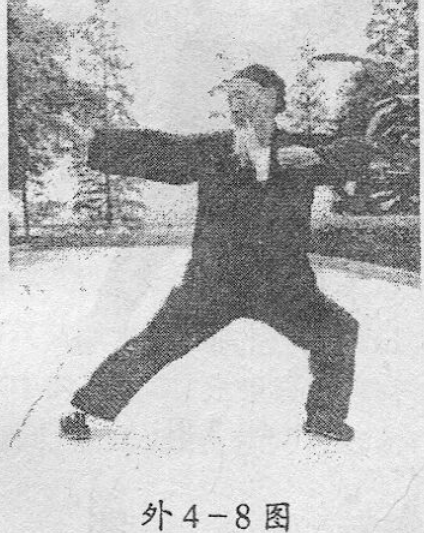

右拳变立掌于胸前,掌心向左,(外 4-6 图. 略)。绕右乳下半圈向右下经右膝弧形向右前上方推出,成侧掌,掌心向外,与肩同高,如开弓状; 同时,左腿屈膝成左后弓步,上身重心落在腿上。(外 4-7 图. 略)。然后,左拳上提到右腋,拳心向内,如拉弦般平拉至左腋(拳、肋、肩同高),稍停。(外 4-8 图. 略)全神贯注,目不转睛看右手劳宫穴,意想箭从劳宫穿射远方 之雕。

2.右弓射雕

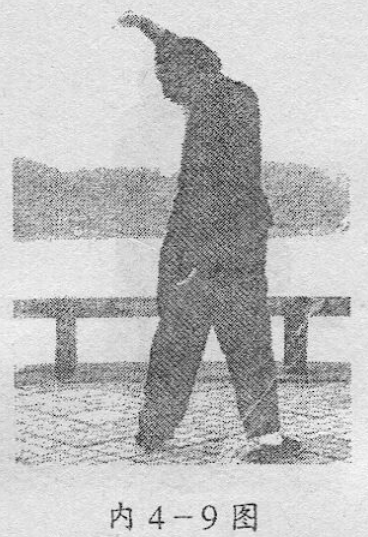

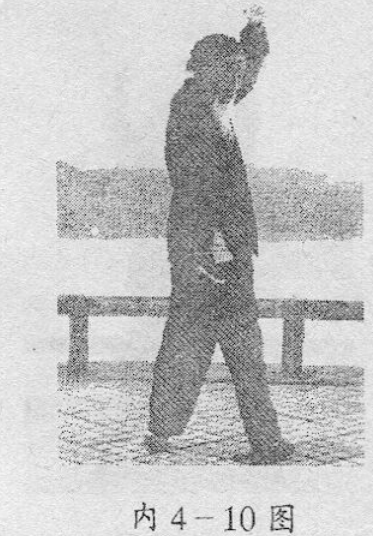

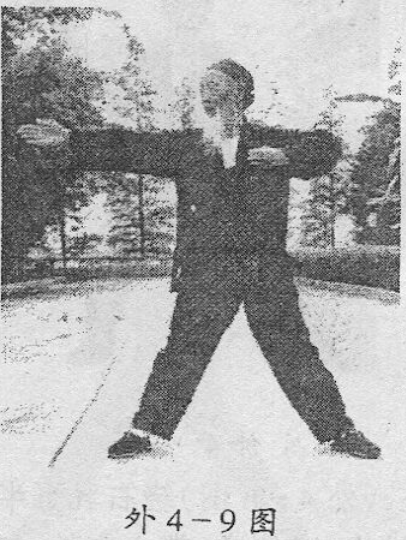

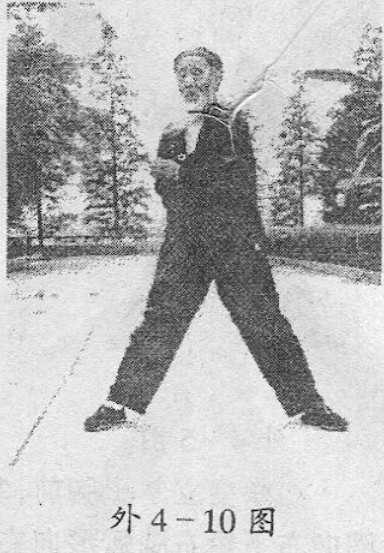

右掌旋转成直掌,掌心向前(外 4-9 图. 略)。变拳,拉至右肋;同时,左拳推向右肋,两拳相对,拳心向内。(外 4-10 图. 略)。双拳变掌,掌心相对,向右伸直,继续向上、向左、向下连划两周至小腹前向下,握拳。上提至脐部,动作同前,单方向相反。

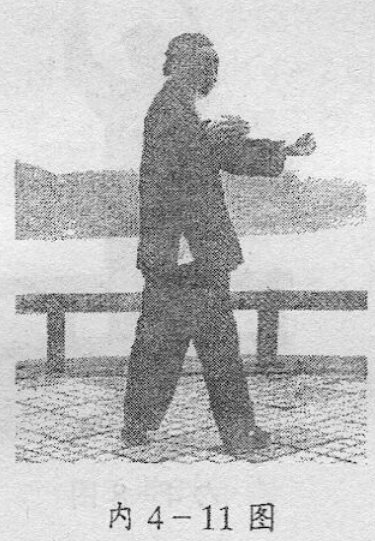

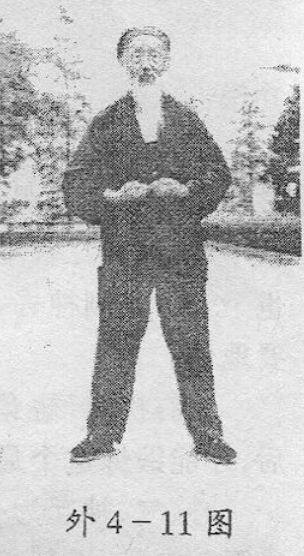

3.左右射雕合为一次,多次重复,不计遍数;顺其自然。最后,双手划一圈,收拳,左脚收回原处。此后,全身之气自然归元于脐。(外 4-11 图. 略)

第五部 回头望足去心疾

功理:

《管子·心术上》说:“心之在体,君之位也,九窍之有职,官之分也。”心主神明,主血脉,其表为小肠。“主明则下安……主不明,则十二官危心者,五脏六腑之大主也,精神之所含也……心伤则神去,神去则死矣。”可见心在人体中的极端重要地位。

心有疾患,也最难治。所以,在三焦和四脏得到锻炼之后,才能锻炼这个最重要又最难治之“君主”。

心、气、神互为一体。心疾大凡来自思欲太过,此谓“遣其欲而心自静,澄其心而神自清。”所以,祛心疾的功法,是用神光“回头望足”。神光兼 有精神和能量两种状态的性质。今使两目回头反观,就可以置心一处,去掉杂念,达到心静神宁;而且,当两目反观,用意回摄,扫视后身与足肾 穴,使肾水上升乾鼎,心肾相交,滋养身心,调节心身阴阳平衡,心疾随之逐渐消失。

功法:

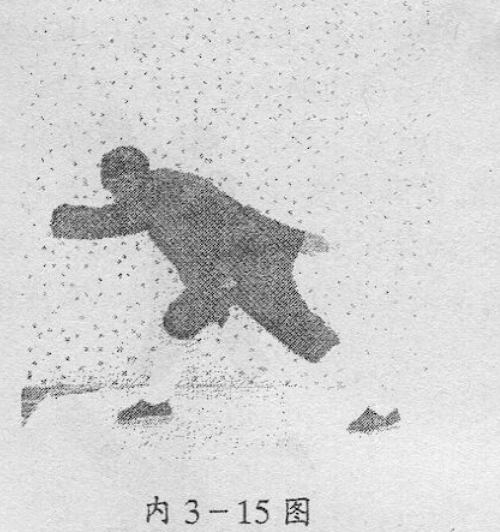

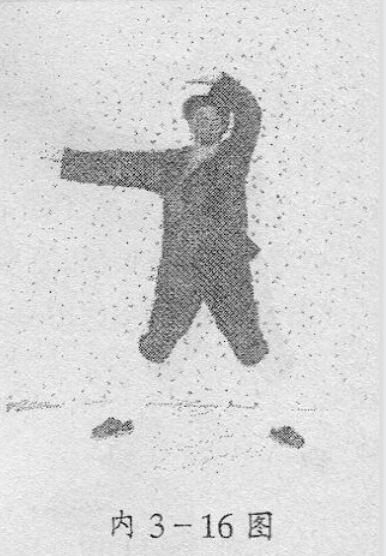

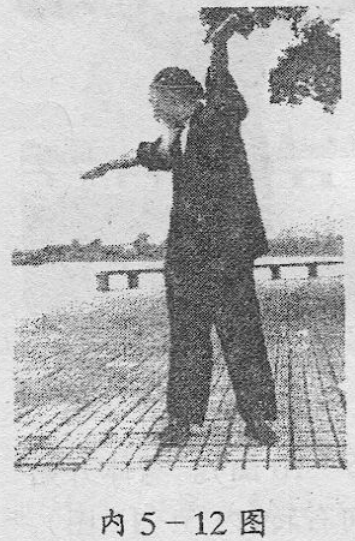

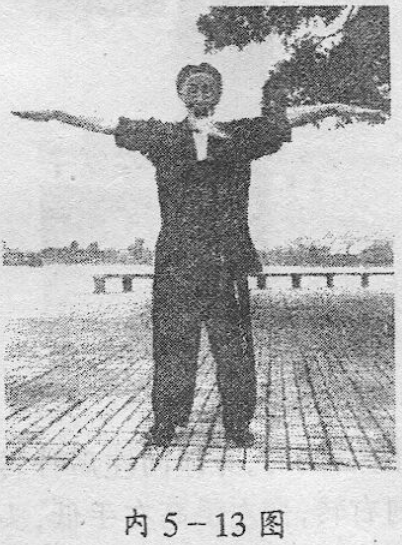

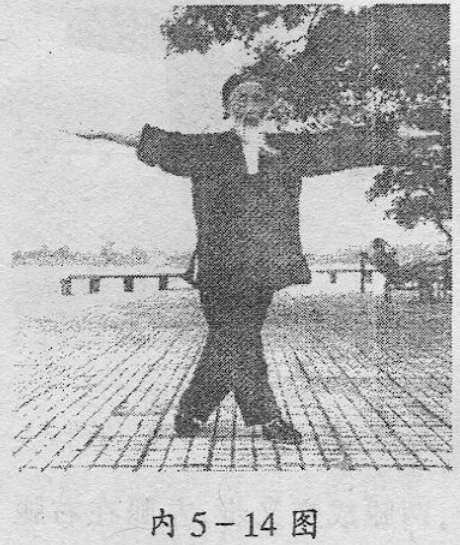

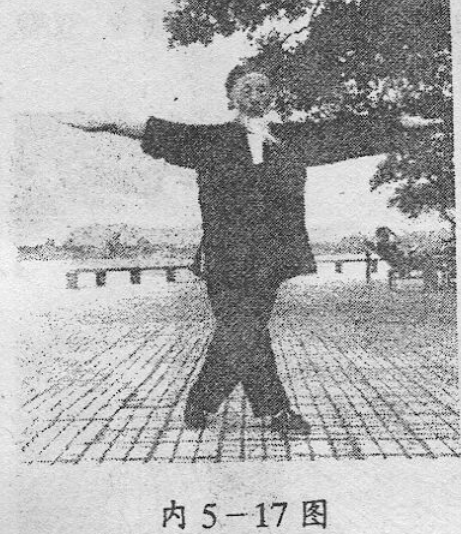

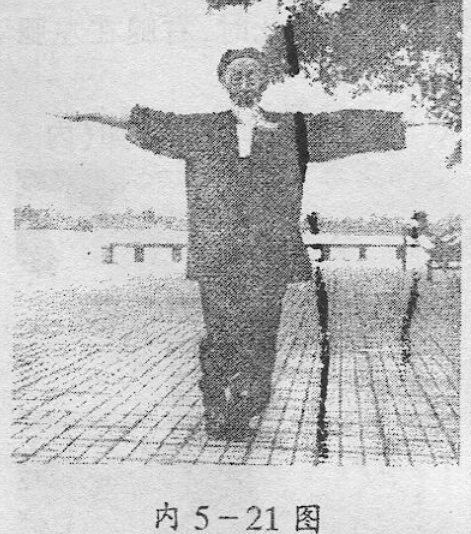

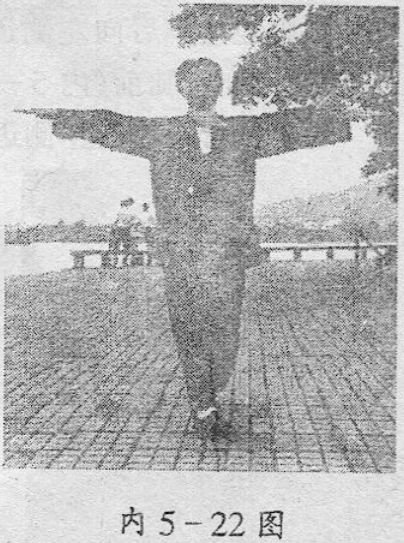

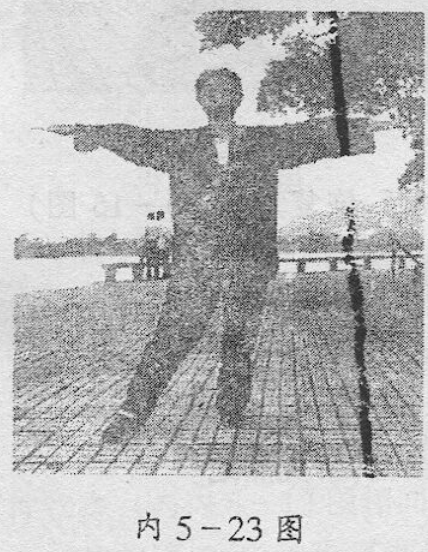

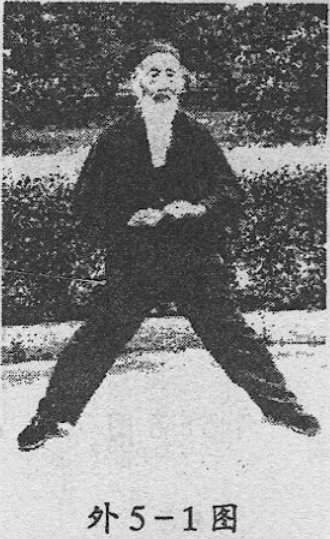

1.左转头,回望足

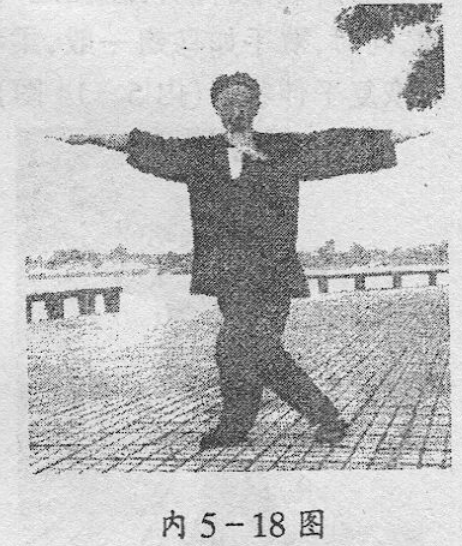

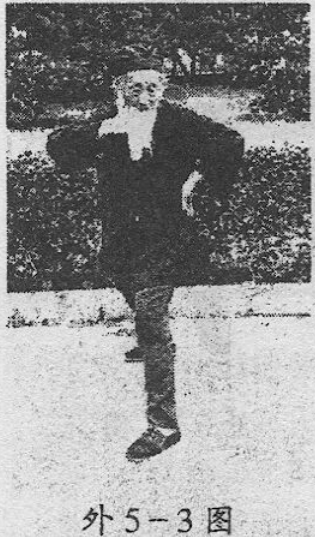

左脚向左迈出一大步,双拳提至左肋部,(外 5-1 图. 略),左拳变仰掌,向上提至左腋,(外 5-2 图. 略)指尖渐向下,向左后右脚跟方向插去;在左掌后插的同时,右拳变平掌,掌心向上,上提至左乳,翻掌,掌心向下,下推,沿左脚向左前上方作半圆形推举(比头高一些);也是同时身体向左转,向前倾,左腿屈膝成左弓步,两手成一斜直线;同时转头向后,眼光从左肩微视右脚跟。(外 5-3,4 图. 略)。

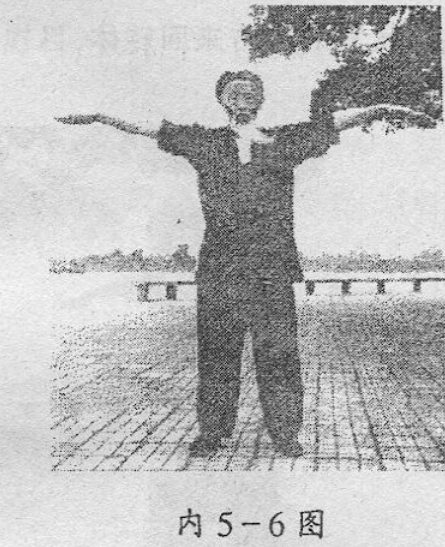

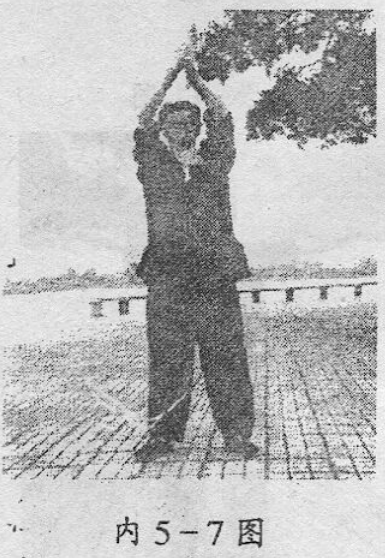

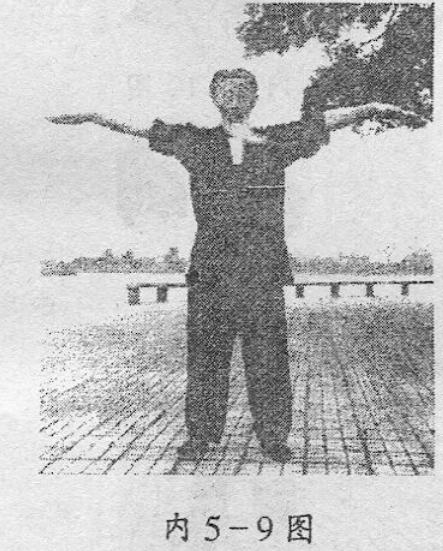

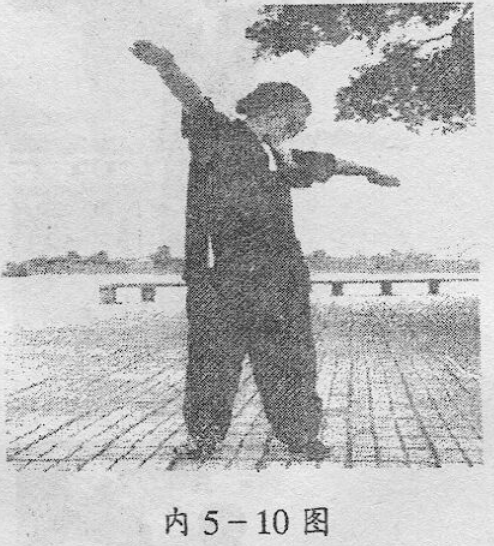

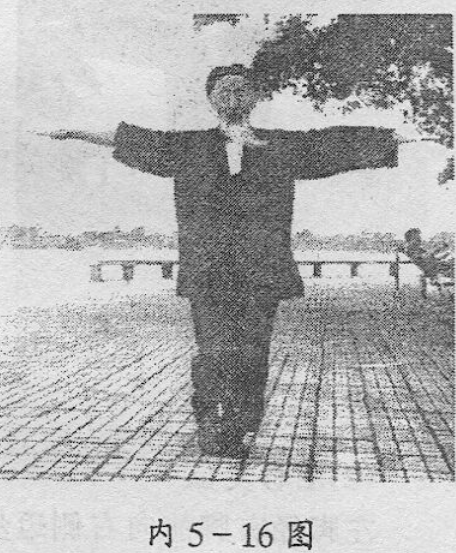

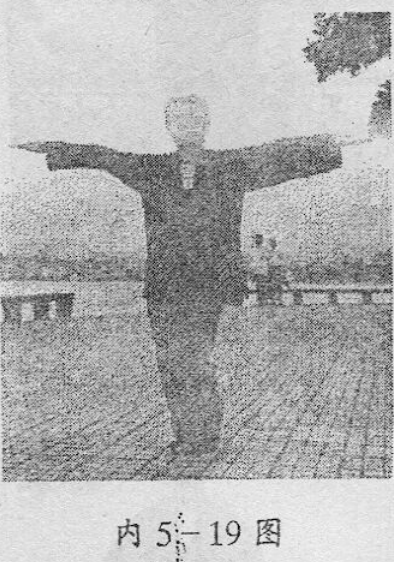

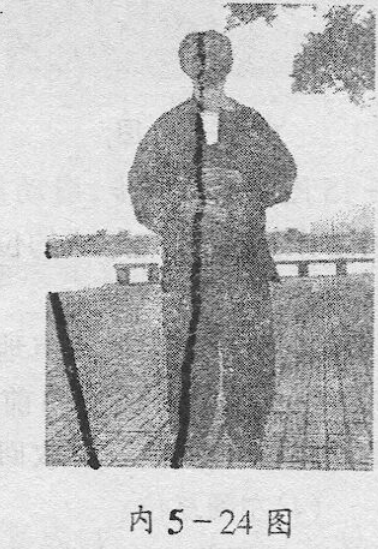

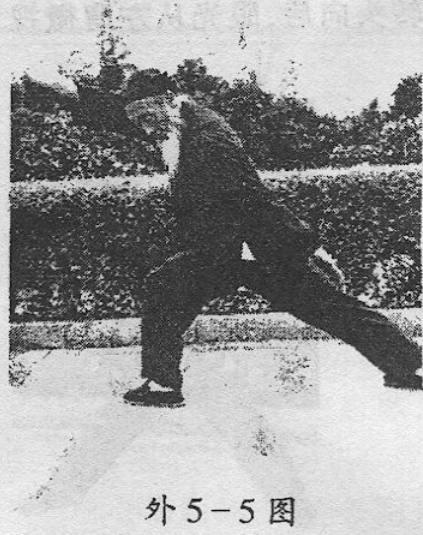

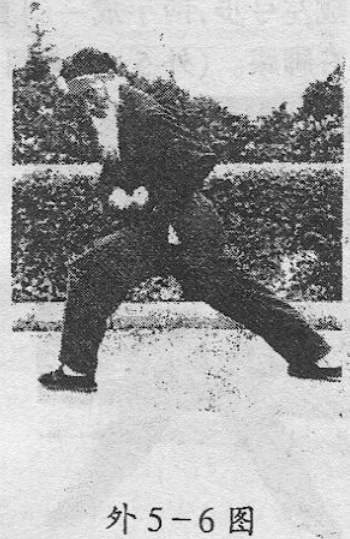

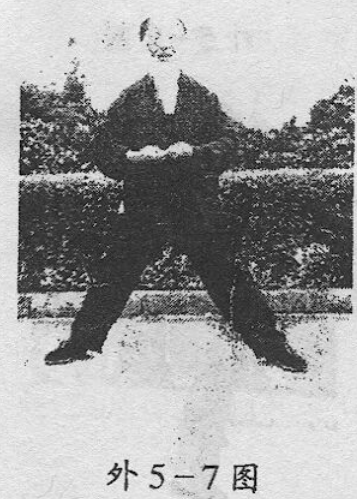

两手小臂旋转(外 5-5 图. 略),握拳,收回至左腰,两拳相对,拳心向上;同时,左腿蹬直。(外 5-6 图. 略)双拳移至腹前,身体转回原位(外 5-7 图. 略)

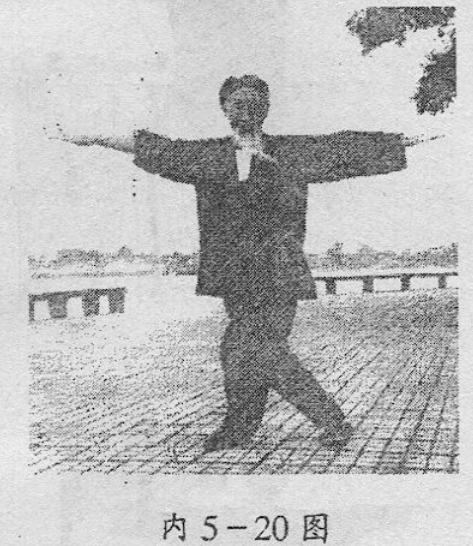

2.右转头,回望足。

右边动作与左边相同,唯方向相反。

3.左右回望合为一次,重复多次。最后,收回左腿,双手握拳,置于腹部。(外 5-8 图. 略)

第六部 五劳七伤向后瞧

功理:

人们在日常生活中不免有“五劳”、“七伤”发生。劳、指过度疲劳。不管是视、卧、坐、立、行;或心、志、思、忧、疲;或肝、心、脾、肺、肾各样过劳。都称为“五劳”。“七情”是喜、怒、忧、思,悲、恐,惊。“喜伤心,怒伤肝,悲忧伤肺,思伤脾,惊恐伤肾,是为“七伤“。

通过前面几部功法部功法,三焦、五脏、手足、头身都已锻炼,功能增强了,恐防还有一些“五劳”、“七伤”潜疾,就用“向后瞧”的方法, 以神光把它一一扫除。

吕祖的《太乙金华宗旨》第三章说:“人之精华,上注于目。”“眼之所至,心亦正至焉;心之所至,气亦至焉。”眼光所到之处,心意也就跟着到 了;心意所到之处,气也就跟着到了。“且扫满天云”,五劳七伤就如满天云雾。被神光所产生的一股暖气,渐渐地驱散了;同时,当头部左右转动, 慢慢、轻松地转向后瞧时就会无意地使颈椎、胸椎、腰椎气底椎等部位得到运动,原来有些变形、错位的得到复原,沿脊椎的各脏腑相对应的穴位, 也在进行光、气梳理,起到治理疾病的效果。

功法:

1.夹臂定神

双拳变掌,掌心向内,五指伸开,中指相对,左右手同时向左右横向拉开至劳宫穴在身躯边为止,稍停。(外 6-1 图. 略)。然后,左右手同时向脐部合拢,双手的五指相互交叉,拇指与拇指、小指与小指尖相按。(外 6-2 图. 略)。仰掌,掌心略微向上,沿胸中线上提至人中穴(上唇坑中线上三分之一处)稍停。(外 6-3 图. 略)。

翻掌,掌心向下,又沿胸中线直下按至臂直,两壁紧贴身体,稍停。(外6-4.5 图. 略)。

2.神光内照

全身放松,眼帘微垂,注视鼻尖,意想两目为日月,为探照灯,向身体微微内照。(外 6-5 图. 略)。接着,头向左慢慢转动,内视,至左肩,稍停,继续向后转,目光随头转动,慢慢地巡视,内视左半身和脊椎。(外 6-6 图. 略)。

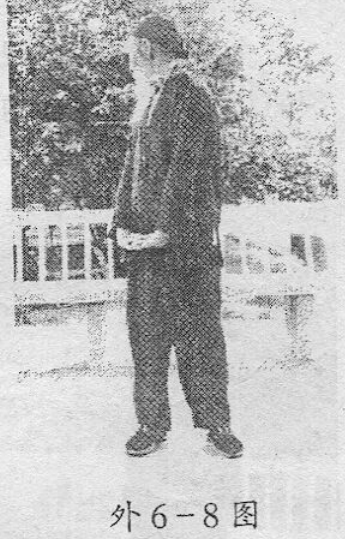

头慢慢回转至胸前,内视(外 6-7 图. 略)投在慢慢向右转动,内视,至肩部,稍停。再继续后转,内视右半身和脊椎骨。(外 6-8 图. 略)内视身驱及体内五脏六腑时,对有病的部位,要多看些时。

3.五气归元

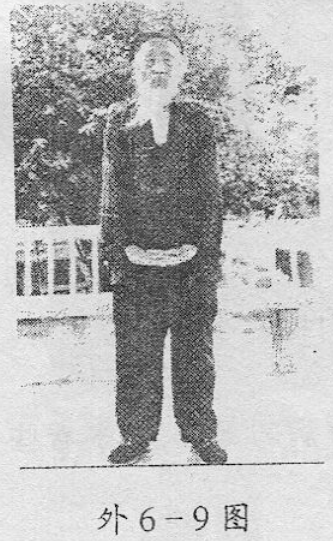

左右后瞧合为一次,反复多次。结束时,头部转回到胸前中线,稍停后,慢慢睁开两眼,翻掌,掌心向上,提至脐部,转掌使掌心向内,气归下丹田。(外 6-9 图. 略)。

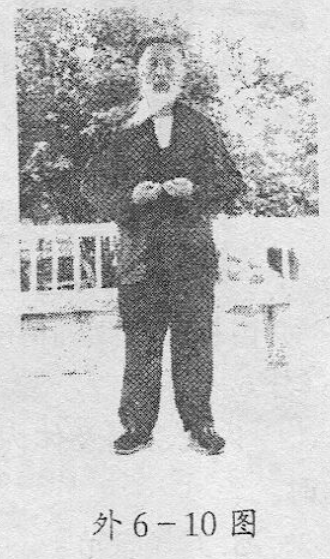

两手分开,握拳,掌心向上,相对于脐部。(外 6-10 图. 略)。

第七部 凤凰展翅周身力

功理:

以双臂旋转和以腰的弯曲带动人体,在向左、向右弯曲的过程中,使四肢和全身骨骼、经络、肌肉作有节奏的张弛运动。促使全身气血畅通和四肢舒展,大大增进肌体的活力。

功法:

1.向右展翅

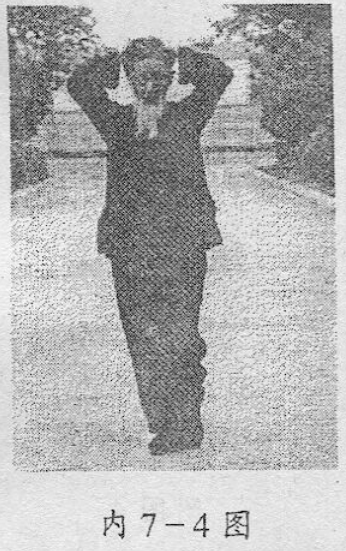

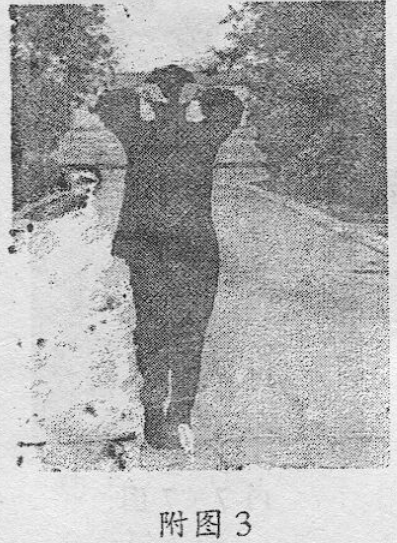

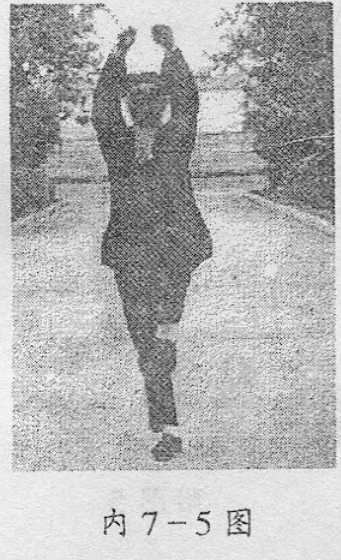

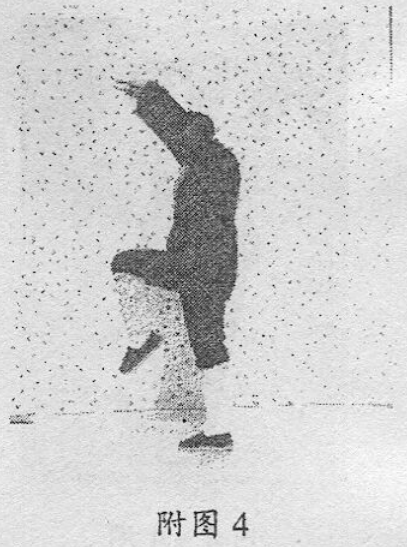

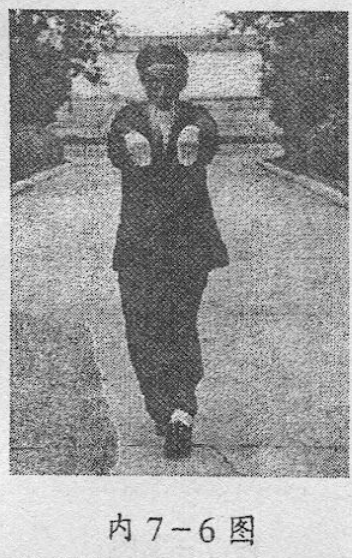

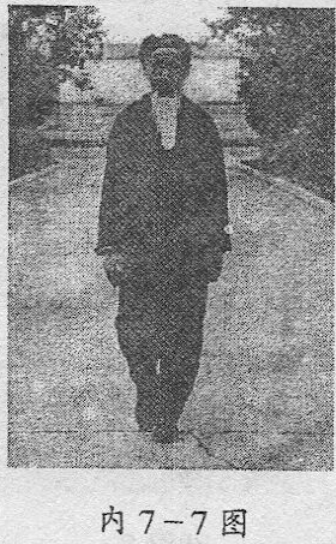

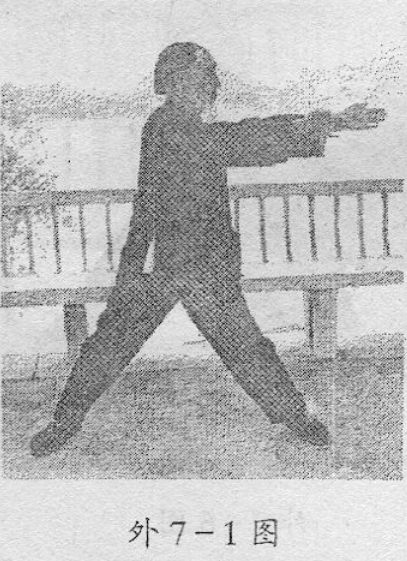

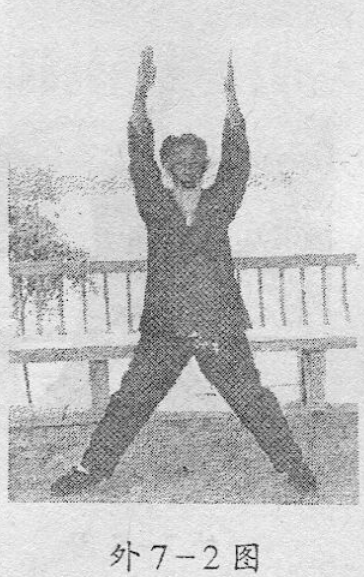

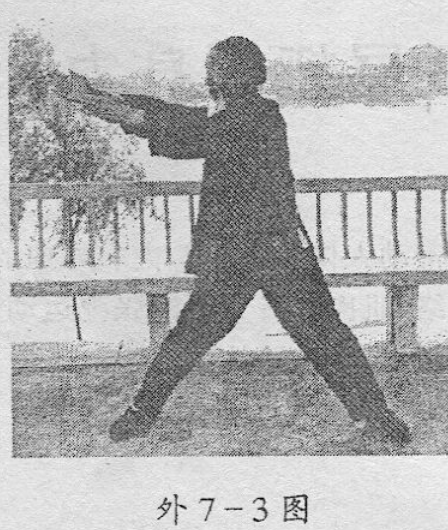

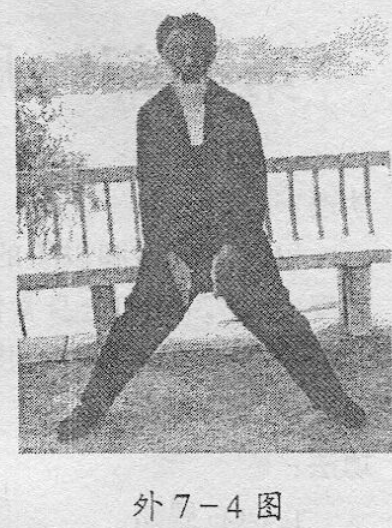

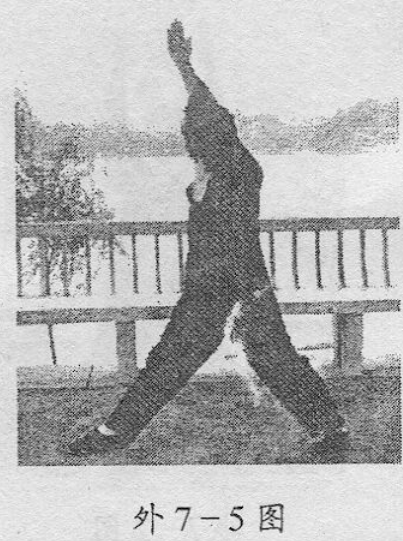

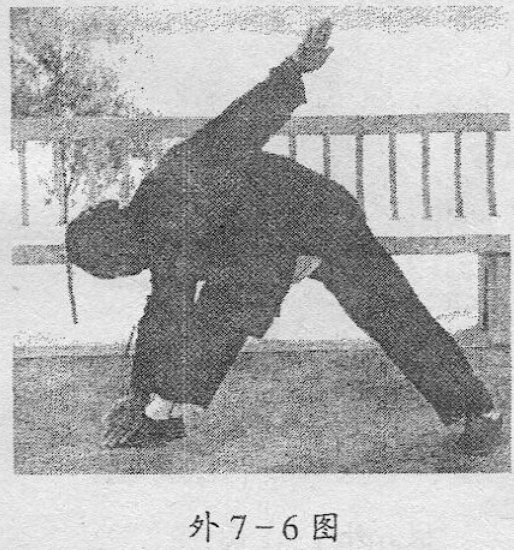

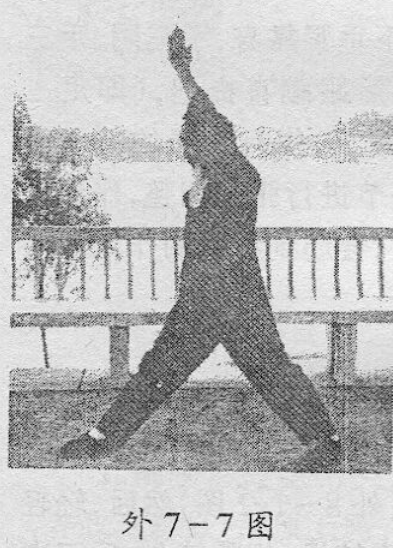

左脚向右迈开一大步,双拳变掌,掌心相对,两臂平行向左伸直,与肩同高,(外 7-1 图. 略)。不停地向上、(外 7-2 图. 略)向右、(外 7-3 图. 略)向下,(外 7-4 图. 略)划圈。用同样的方法再划两圈。当划第三圈,双手到头顶时,往右后左方向劈去;(外 7-5 图. 略),身体身右,以腰带动左手,弯腰,手指点右脚尖。同(外 7-6 图. 略)。直腰,左手举回头上,(外 7-7图. 略)再弯腰,以左手指点右脚尖。(外 7-6 图. 略)如此上下连点三次。

2.向左展翅

两手同时上提至右侧,掌心相对,继续向上,、向左、向下划圈,弯腰,手指点脚尖,方法同前,惟方向相反。(图片略)整个展翅动作要有节奏感和弹性。

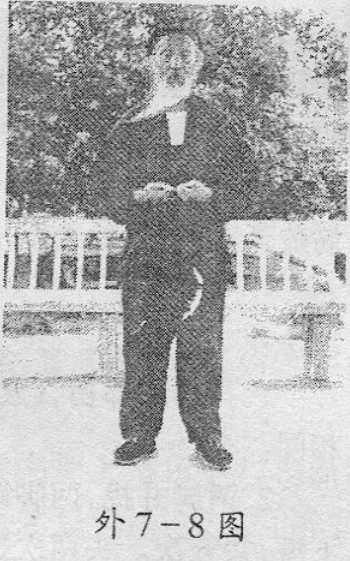

3.握拳归位

左右展翅合为一次,重复多次。结束本部功时,两手向左、向上、向右下旋转一圈至小腹,两掌变拳,拳心向上,相对置于脐部,收回左脚。(外 7-8 图. 略)。

第八部 两足顿顿饮嗜消

功理:

这里的“饮”指吃喝所引起的疾病。“嗜”指一些不正常的爱好和陋习,如烟瘾、酒瘾等。全身自然松立,两脚紧靠,两臂下垂紧靠身,手三阴、手三阳已绷直,全身用内劲绷紧,将两脚后跟绷直提起,(即足三阴、足三阳经络绷紧)将身体举起又放下,作有节奏的上下起落运动,使全身上下的经络、骨骼、关节进行张弛调整,作到松筋疏骨,对消除饮食阻滞及不良嗜好,会起到积极的作用。

功法�:

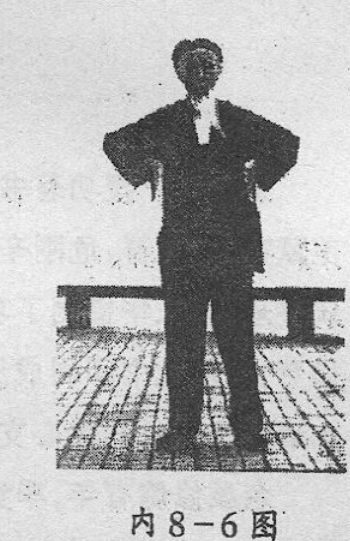

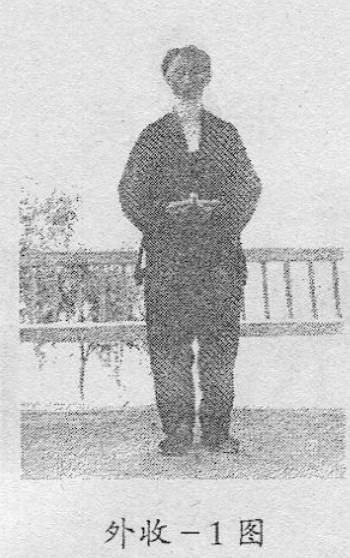

1.与第六部功,《五劳七伤向后瞧》l.“夹臂定神”的动作相同。

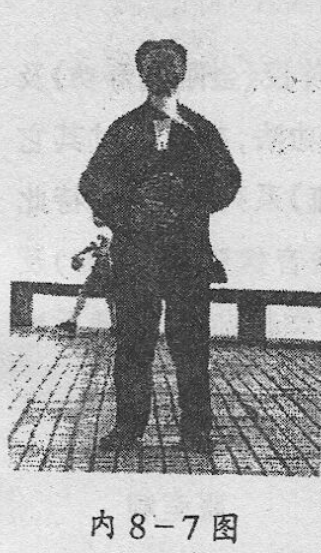

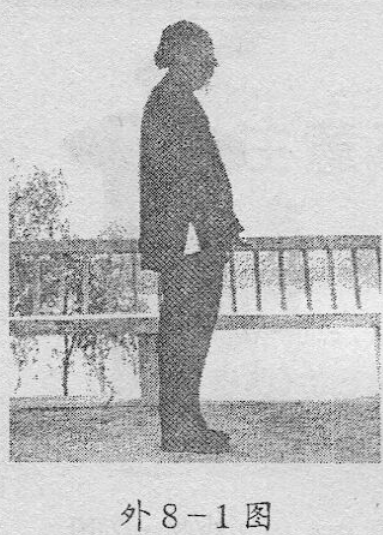

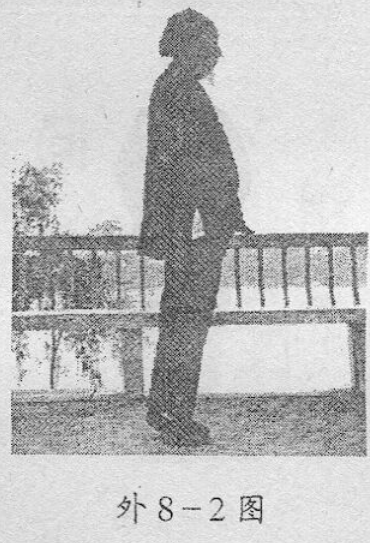

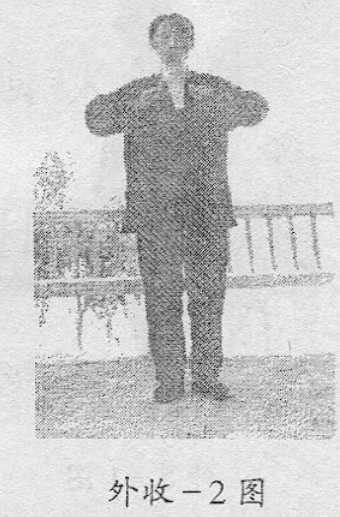

2.两脚并拢,两脚跟慢慢抬起,(外 8-l,2 图. 略)然后,轻轻下振,共五次。头两次提起较高,速度较慢,相隔较久;后三次提起较低,速度较快,相隔较短。其旋律是“1-2-3,4,5”。

提振五次为一节(原文:部),至少做五节。

最后,两脚分开,与肩同宽,翻掌,掌心向上,提上至脐部。